vol.123 第47回造園感謝祭(15回目)

2025/5/12

皆様こんにちは。清水園でございます。

本日お伝えして参りますのは、’ 第47回造園感謝祭(15回目)’についての内容です。

誰もが“お伊勢さん”と慣れ親しむ、三重県伊勢市にある神社「伊勢神宮」。そこでは毎年、造園協会による造園感謝祭が開催されています。

代表が造園感謝祭へ初めて参加したのは、2018年のこと。いつの間にか毎年行くようになり、気がつけば15回目となりました。時の流れは早いものですね。

写真の賓日館は大正天皇なども水泳の練習のために良く来ていたそうで、3ヶ月ほど滞在したことがあるそうです。この建物のすごいところは、こんなに立派で格式が高いにもかかわらず、明治19年にたった3ヶ月で建てられたということです。通常ではありえないスピードです。2階の大広間は120畳もの広さです。

次に、二見興玉神社は、主祭神として猿田彦大神を祀っています。この神社は、夫婦岩で知られ、夫婦円満や縁結び、交通安全などのご利益があるとされています。古くから、伊勢神宮参拝前に身を清める「浜参宮」の地としても知られています。

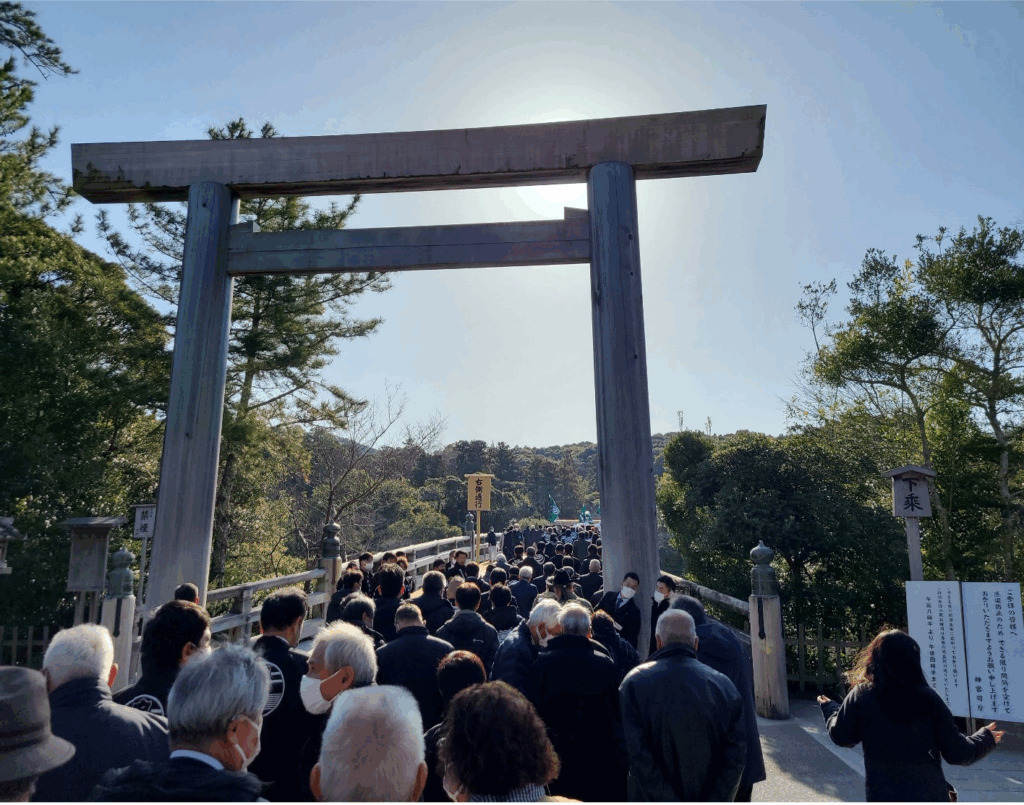

毎年行っていると、「鳥居がだんだん古くなってきたな」、「この部分は立て替えたな」など多くの気づきがあります。

伊勢神宮の鳥居は「神明鳥居」と呼ばれ、シンプルなデザインで無塗装の木材が使われています。これは、日本の伝統を大切にし、自然の美しさを活かすためです。

内宮の入口にある宇治橋には、大きな鳥居が両端に立っています。高さは約7.4メートルあり、内側の鳥居には内宮の旧正殿の柱、外側の鳥居には外宮の旧正殿の柱が再利用されています。これらの鳥居は、20年に一度行われる「式年遷宮」の際に新しく建て替えられ、古い鳥居は他の神社などで再利用されます。一回の式年遷宮には550億円もの費用がかかるそうで、それをすべて自費で賄っているそうです。

毎年、感謝祭の朝には伊勢神宮鳥居前は造園屋さんでいっぱいになり、当番ブロックを先頭に行列をつくって白装束を身にまとった青年達が献木を担ぎ粛々と進めていきます。

代表が大好きな石で、リーゼント石と名付けて呼んでいる角石が内宮の本殿角にあり、青年達が毎年その石の写真を撮って帰ってくるそうです。石積みでこんな置き方をするなんてありえないと思うほど、斬新な石の使い方をしており、存在感が抜群です。

造園感謝祭の際には、せっかく伊勢に行っているので、その帰りに京都に寄って庭を見てくることが代表の通例となっているそうです。京都の街を歩いているだけでも多くの気づきがあるそうで、気になるものがあれば同じ場所で20分ほど立ち止まって眺めていることもあるそうです。

2月に京都に行くと、冬の特別参拝があり、普段は見ることができないような場所が特別拝観できるようになっています。15回目の造園感謝祭では、芳春院に行ったそうです。芳春院は1608年に、加賀藩初代藩主・前田利家の正室である芳春院(まつ)が、玉室宗珀(ぎょくしつそうはく)を開山として建立しました。女性の名前がお寺の名前になっている唯一のお寺だそうです。

また、お寺は壁(築地塀や白壁)に入っている溝や線(筋塀)の数でそのお寺の格式が示されるそうで、線の数が多くなる程格式が高くなっています。

皆さまも、伊勢神宮へ訪れた際には、鳥居や角石、筋塀などにも注目していただければと思います。